Billy Elliot リトル・ダンサー

イギリス映画 (2000)

13才のジェイミー・ベル(Jamie Bell)が初主演する、ダンサーを夢見る炭鉱夫の息子の物語。映画の評価も高かったが、その5年後に作られたミュージカルがイギリス、アメリカで非常に高い評価を受けたことでも知られる。映画を製作したのは、イギリスの舞台関係者からなる監督、脚本家、振付師で、ミュージカルも同一チーム。舞台で活躍していた人材なので、ミュージカルが高いレベルに達したのはそのためか。映画からミュージカルの流れは、『ビリー・エリオット/ミュージカルライブ 』【分析編1】【分析編2】に台詞の変化を含めて詳しく解説しているので、そちらを参照していただきたい。

映画は1984-5年に、イギリスで実際に起きた1年間にわたる長期の炭鉱夫のストライキを時代背景とし、その貧しい生活の中で、男のやることとは誰も思っていない男性バレエへの道を進もうと希望し、何度も挫折に合いながら、初志を貫徹しようとする少年の生き様を描いた感動作だ。舞台の演出家出身のスティーブン・ダルドリー監督の長編処女作。多くの賞を受賞した作品でもある。

ジェイミー・ベルは、声変わり寸前。メイキングのインタビューではもう声が変わっている。役柄上は11才だが、実年令は13才なので無理はない。典型的なイギリス人の顔。それほどハンサムでも、演技が抜群に上手という訳でもない(ダンスはかなり下手)。残念ながら、大人の俳優としての活躍度はあまり高くない。初めて出演した映画がシリアスな名作だと、後を続けるのは難しいのかもしれない。20才になってから出演したコミカルな『ハラム・フォー(Hallam Foe)』では、それなりに存在感を示しているのだが。

あらすじ

父も兄も炭鉱夫の典型的な労働者階級の家庭に育ったビリー。学校に行くこと、祖父以来の伝統であるボクシングのトレーニングをすること、ボケの進んだ祖母の面倒を見ること、の3つがビリーの“仕事”だ。今朝も、茹でたての卵を必死でつかみ、トーストを焼き上げ、ふと見ると祖母の姿がない。いつものように、徘徊に出てしまったのだ。慌てて探しに行き、「おばあちゃん、卵ができたよ」と家に連れ帰る。その背後に映っている警官隊。これが、その当時進行していた全国規模での大炭鉱ストを示す1コマでもある。父と兄はストに参加しているので、無収入。毎日の“仕事”は、ピケを張ることくらいだ。

ビリー用に50ペンスを置いて出かける父。ピケ・ラインで、「スト破り」と叫ぶためだ。一方のビリー、好きでもないボクシングの練習に向かう。入口には「エヴァリントン少年クラブ」(架空の町)と銘板が掲げられてあり、その下に「サンドラ・ウィルキンソンのダンス学校」の小さな銘板。2つの教室の、地元での存在感の違いがよく分かる。中に入っていくと、コーチに「エリオット、遅刻だぞ」と叱られる。そして、すぐにリングに上がり、実戦練習をさせられる。怖くて踊るように逃げ回るビリー。遠くから見ていて頭にきた父から叱られたのに気を取られ、パンチを食らってしまいダウン。コーチから、「お前は恥だ、おやじさんと、そのグラブと、このボクシング教室の伝統の」と言われてしまう。そして、サンドバッグでの居残り練習と、ウィルキンソンさんに鍵を渡すことを命じられる。

ビリーは、バレエの先生に鍵を渡そうとして、「先生、鍵」と声をかけてる。しかし、「後にして」と断られる。バレエの練習が物珍しくて、そばで見ているうちに、ついつい一緒に練習してしまうビリー。それを見た先生は、「靴脱いで」と言い、バレエ・シューズを渡す。シューズを履いたビリーの足を見て、「きれいで真っ直ぐな足」と感心する。先生は、レッスン料を払っていかなかったビリーに車を横付けすると、「50ペンス、払って」と呼びかける。「払わない」。「払いなさい。それじゃ、来週 持ってきて」。「無理だよ。ボクシングがあるから」。「でも、楽しんだでしょ?」。ビリーが無言なので、「ご自由に」と去って行く。

6日後、デビーがビリーと一緒に歩きながら、「男の人も、やってるわ」と話す。ビリーは「まさか、男がバレエなんて」と疑う。デビー:「この町にはいないけど、一杯いるわ」。「ゲイさ」。「そうじゃない人も」。「誰だい?」。「ウェイン・スリープは? ゲイじゃない。アスリート並みよ」〔ウェイン・スリープは有名なゲイなので、デビーの情報不足〕。「明日、来たらどう? 見学だけでも」。デビーは、ビリーに気があるのだ。そして、こんな場面でも、背景に警官隊がいる。翌日、結局、ビリーはバレエ教室に。練習後、先生が、「来週も、お目にかかれるわよね?」と皮肉まじりに尋ねる。「何だか… マジで変態みたいで」とビリー。「そんなことないわよ。50ペンス 出して」。お金を渡した後、「もう来ないなら、シューズ返して」と請求され、「ううん、来るよ」。

バレエが好きになり始めたビリーは、「ダーハム郡図書館」と書かれたバスに入り、バレエの本を探す。小学生では貸し出しできないと言われ、騒ぎにまぎれてこっそり持ち出し、家で本を見ながら練習する。一旦始めると研究熱心だ。勉強のかいがあってか、バレエのレッスンでは、みんなの前でポジションの手本をさせられる。しかし、どうしてもピルエットができないビリー。みんなに笑われ、自宅でも失敗に次ぐ失敗。ようやく成功し、バレエ・シューズを首にかけたまま、感極まって、通りを踊りながら駆け抜けるビリー。変人だと思われても仕方がないが、そのくらい嬉しかったのだ。

その直後、ピケ・ラインで、ボクシングのコーチが父に話しかけるシーン。「もし、50ペンスが厳しいんなら、なくたっていい。金のためにやってるんじゃない」。父:「何の話をしてるんだ?」。「ボクシングだ。もう何ヶ月も、ビリーを見てない。ばつの悪い思いをさせるんじゃないかと、黙ってたんだが」。「初耳だな。俺がやめさせるハズない」。これで、父はビリーを疑うように。一方、バレー教室では、ビリーの才能に目を留めた先生が、「胸を、上へ開くのよ」「いいこと、腕はこう、分かった?」「足を 高く上げて」「力強く 誇り高く」とかかりきりで指導。生徒からは不満の声も。この辺り、バレエのレッスンと、ピケ・ラインでの押し合いシーンが交互に映され、緊迫した状況を感じさせる。

ある日、ビリーが、バレエを踊っていると、何と、フェンスの向こうで父が睨んでいる。即座に練習をやめ、すごすごと父の元に向かう。家に連れ戻されたビリー、思い切って「バレエのどこが悪いの」と言ってみる。「どこが『悪い』だと?」。「ぜんぜん普通だよ」とビリー。「『ぜんぜん普通』だと?」「女ならな。だが、男のやることじゃない。男なら、フットボールか、ボクシングか、レスリングだ。バレエなんか バカげとる」。ビリー:「男は、レスリングなわけ?」。「くどいぞ、ビリー」。「何が 悪いのか分からないよ」。「そのくらい、よく分かってるハズだ」。「分からない」。「いや、分かっとる」。「お前、何様のつもりだ? ちゃんと分かってるくせに!」。「何を? 何が言いたいのさ?」。「ぶたれたいのか、ビリー」。「バレエやったからって、ゲイじゃないよ。バレエ・ダンサーの何人かは、アスリートと同じさ。ウェイン・スリープがいるだろ。彼もバレエ・ダンサーだ」とデビーの話の受け売りだが、効果はゼロ。結局は、「金輪際、バレエのことは忘れるんだ。ボクシングも やらんでいい。ずっと家にいて、ばあちゃんの世話をしてろ」と言い渡される。ビリーは、父に向かって、生まれて始めて、「大嫌いだ」「この くそ親爺!」と怒鳴り、家を飛び出す。

数日後、ビリーは、学校の帰りに先生の家まで出向く。父親にバレエを禁じられたことに対し、先生から、「それでいいの?」「反抗なさいよ」と言われ、「父を知らないから…」と口ごもるビリー。「そう、ぶち壊しね」と先生。ビリーはもっと先生と話したかったと思うが、すぐにデビーの部屋に行かされる。しかし、そこで、いろいろな家庭の内情を聞き込み、自分の家だけが悲惨な訳ではないと知る。「君のママはどう? セックスしてないの?」。小学生がこんな質問を、同級生の女生徒にするとは思えないが、その答えは、「そう、欲求不満。だから、バレエやってるの」。「セックスの代りにバレエするの? 君の家族、おかしいよ」。デビーは、ビリーの髪をなでながら、「おかしくなんか、ない」と否定する。2人とも、まともではないような…。家の近くまで、先生に車まで送ってもらったビリー。別れ際に、「先生、何を『ぶち壊し』たんです?」と訊いてみる。先生は、「驚くでしょうけど、少し前から 王立バレエ学校を考えてたの」と言い出す。「先生、少し老けてません?」と誤解したビリー。「私じゃない、君のこと。私は 先生でしょ。ニューキャッスルで地方オーディションがあるの」。ビリーは一旦は断るが、先生は「個人レッスンしてあげてもいいわよ」と勧める。無論 無料でだ。そして、「君と私だけで」と付け加える。ビリーは、「先生、まさか、僕に気があるんじゃ?」。「面白いけど、ないわね」。そして、月曜に また会うことにして別れる。この2人の台詞は可笑しいが、本当にこんなことビリーが言うだろうか?

オーディションと聞き、不安になり、マイケルに相談に行ったビリー。そこで見たのは、もっと衝撃的な、“女装したマイケル”だった。一瞬、入るのをためらうビリー。「どうした、入れよ」と促され、「何してる?」。「別に。おしゃれさ」。母と姉の衣装ダンスから服を取り出してみせるマイケルを、呆れながら見るビリー。母親の服を着せられるのは言下に拒否したが、口紅は塗られてしまう。それでも、「2週間後に、ニューカッスルでオーディションがあるんだ」と相談する。「何の?」。「バレエ学校?」。ビリーが「どう思う?」と尋ねると、マイケルの返事は「やめとけよ」。「どうして?」。「寂しいだろ」。「バカ野郎」。来てよかったのか、どうか?

月曜の放課後。誰もいないボクシング・クラブで一人待っている先生。遅れてビリーが到着。先生に、「持ってきた?」と訊かれ、「よく分からないんです、先生」とビリー。持ってきたものは、バレーボール、運動着、手紙、カセットの4点。すぐに手紙に目を留めた先生、「それは何?」。「手紙だよ」。「見れば分かるわ」。「それ、ママから。18になったら読みなさいって。だけど、もう読んじゃった」。先生が読み始めると、全文暗記しているビリーもそれに続く。一番の中核部分は、最後の部分。「これからもずっと一緒よ」「あなたが我が子であって誇らしかったわ」「自分らしく生きてね」「いつまでも愛してるわ」。早死にした母が、息子に残した素晴らしい遺言だ。先生は、次にカセットに注目し、そこに入っていた『ブギが大好き』を2人で踊る。バレエの先生という設定しては、あまりにも下手すぎる。

秘密の個人レッスンは厳しかった。父と兄の激しいいさかいがあった日、精神的ショックもあって、ダンスに集中できないビリー。先生の厳しく叱責に我慢できなくなって、心の底にたまっていた不満を全部吐き出してしまう。「そっちはいいよ、やるのは僕だもん。僕にああしろこうしろばっかり。バカげたオーディションなんか受けないから。僕にこんなことさせるのは、自分のためじゃないか! 自分は落伍者だから。自前のバレエ教室だって持ってないだろ。薄汚いボクシング・ホールで我慢してさ。自分の人生しくじったからって、僕のあら探しするなよ」。いくら何でも言い過ぎだ。頬を激しく叩かれて目が覚めるビリー。先生に顔をうずめて泣く。オーディションの前日、練習が終わった後、デビーがビリーのそばに寄ってきて、「いっちゃうと、寂しいな」「あんた、私のこと好き?」「私のアソコ 見てもいいわ」と、だんだん過激な発言で勧誘。しかし、ビリーは一向に興味がない。デビーにとっては屈辱だ。

その日、過激なストの首謀者としてビリーの兄が逮捕されてしまう。ビリーは、夜、先生の家に電話して、「先生、明日のオーディション、とても無理」と言うが、電話を取ったデビーは、無言で切ってしまう。自分を無視したビリーへの復讐だ。そして、オーディションの日の朝、兄の裁判が開廷。当然、最優先で父と法廷に向かう。そのことを先生は知らない。待ちぼうけを食ってカンカンになった先生が、ビリーの家の前で待っている。そして、ビリーの家に招じ入れられてからの激しい言い争い。ビリーがバレエをすることと、バレエの先生としての資質の両方を激しくこき下ろす兄。「こいつを、一生スト破りにするつもりか? こいつを見ろよ。まだ11なんだぞ」。「小さい頃から始めないと」と割り込むビリーだが、「黙れ!」と一喝されただけ。さらに、「あんたの趣味で、弟に女の真似はさせん」「あんたの資格は何なんだ? 分かってるのは、あんたが『おたく』ってことだけだ」と先生を誹謗。最後に、ビリーをテーブルの上に乗せ、「じゃあ、踊ってみせろ。ダンサーになりたいなら、ならせてやる」と強要する。さらに続く兄と先生の口論にプツンと切れたビリーは、家を飛び出し、怒りを踊ることで発散させる。あれだけ頑張ったのに、ダンサーへの道を閉ざされたことへの怒り。自分がダンスをすることを全く認めようとしない家族への怒り、そのすべてをぶつけた魂のダンスだ。

踊りが終わると、マイケルから「ビリー、来いよ」の声がかかり、組合主催のクリスマス・パーティのシーンが映る。ということは、オーディションはイヴの日に行われたことになるのか? ビリーの家では、つましいクリスマスの夕食。そして、夜になり、ビリーとマイケルがボクシング・クラブの前で雪ダルマを作っている。この部分の、時間的・場所的関係は、映画では一切説明がないので、状況が全く理解できない。最大の疑問は、2人がなぜ、家から離れたボクシング・クラブの前で、イヴの夜遅くに雪ダルマなんか作っているのかだ。そこで、重要な会話があるから、その後、クラブでビリーが踊るから、というのは理由にはならない。単なるこじつけだ。前置きが長くなったが、雪ダルマ作りでは、マイケルがゲイだと自認する。ボクシング・クラブでは、マイケルにダンスの基本を教えているところを帰宅途中の父に見つかり、思い切って、自分のすべてを出して踊ってみせる。

この踊りは、父に感銘を与えた。自分の息子は、ただのお遊びで女の子の真似をしているんではないと、ようやく気付いたのだ。さっそく、その足で、イヴの日の夜遅くに先生の家に駆けつける父。気が急くので、挨拶もせず、いきなり、「幾ら かかるんだね?」と訊く。先生に、「ロンドンまでのバス代なら、私が払いますよ」と言われ、「物乞いじゃない。ビリーにして下さったことにお礼は言うが、あいつは息子だから、自分で何とかする」と、中産階級に対する労働階級の対抗意識をむき出しにする。しかし、父にできることといえば、「スト破り」に身を落とすことしかなかった。これまで、ピケ・ラインで声を嗄らして軽蔑の罵声を浴びせてきたスト破りに、自分がならなくてはならない。それは、いくら息子のためとはいえ、勇気のいる重い決断だった。

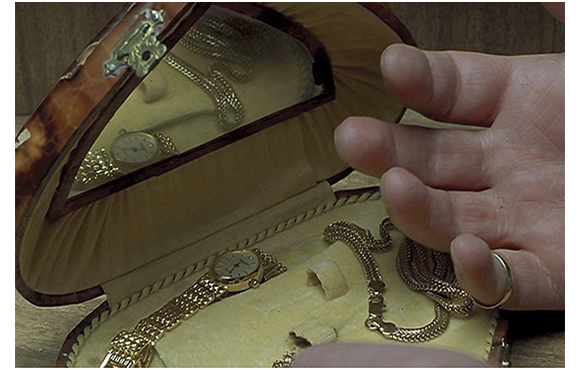

「スト破り」専用のバスに乗り込み、警官隊に護衛され、炭鉱夫達から罵声を浴びて作業場に向かう父。兄は、バスの中に座る父の姿を見つけてしまった。必死に柵を乗り越え、父の元に走る兄。このような恥辱は、自分の立場上からも、何としても阻止しなくてはならない。「おやじ、何するんだ。こんなことしちゃダメだ。長いことずっと、みんなで頑張ってきたんだぞ」。父は、「ちいちゃいビリーのためだ! すごい天才かもしれないんだぞ!」「俺たちは 終わった。あの子には、チャンスを与えてやらんと」と必死だ。最後は、兄が、「お願いだ、俺のためにやめてくれ。金なら なんとかするから」と押し留める。しかし、9ヶ月も続いたストのため、誰にも余裕などない。兄の約束が空手形になりかけた時、父は、妻の形見の金製品を質屋に売る決断をする。妻ならきっと許してくれると確信して。

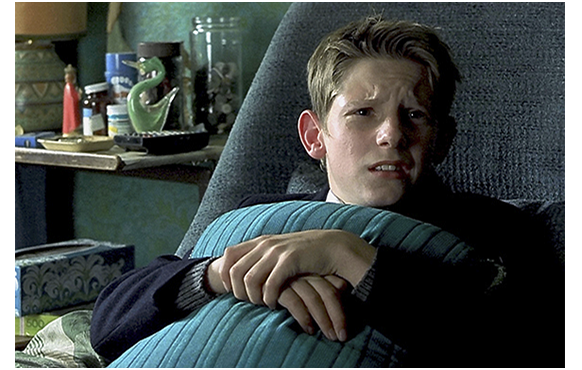

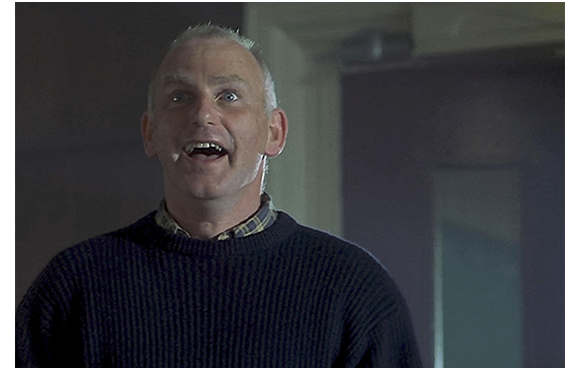

ロンドン郊外にある王立バレエ学校まで、オーディションに赴いた父子。早速、ビリーの実技試験が始まる。最初の、バーを使っての基本ポジションも、緊張のあまりややふらつく。そして、持参した曲によるダンス。堅くなったビリーは、あまり上手く踊れない。その反動からか、待合室で心配して声を掛けてくれた受験生に、暴力をふるう始末。最後の面談では、その “行動” が面接官により強く指摘される。「暴力を振るうことは、いかなる場合も 許されません。最終的な判断にも大きな影響を与えます」。失望しきったビリーは、その後の面接官の質問、「なぜバレエに興味を持ったか、聞かせてもらえるかね?」「バレエのどこかに、何か特別な惹かれる部分が?」にも満足に答えられない。このままでは “否” が確実だったビリーを救ったのは、面接が終わってから投げかけられた1つの追加質問だった。「もう一つ教えて。踊っている時は、どんな気持ちがするの?」。「はじめは緊張するけど、踊り出すと、何もかも忘れちゃう」「そして、何かが変わるんです。体の奥に炎が点いたように」「飛ぶんです、鳥のように」「鳥のように、電気のように」「そう、電気のように」(最後の言葉を言った瞬間のビリーの表情が3枚目の写真)。

失敗したと確信していても、結果通知の手紙がいつ届くかは気になるものだ。ビリーが帰宅すると、遂にその手紙が届いていた。部屋に持ち帰りじっくりと読むビリー。父が部屋の外で、朗報か悲報を待っていても何も言ってこない。あきらめた父が思い切ってドアを開けると、悲しそうな顔のビリーから出た言葉は、「入れた」だった。朗報をみんなに伝えようと、炭鉱夫の集会所に走って行き、「やったぞ、合格した!」と自慢げに叫ぶ。しかし、室内の空気は冷め切っている。そして、みんなから、「聞いてないのか?」。「仕事に戻る」。「ストライキは終わった。組合は 昨日降参したんだ」と教えられる。現実は暗く厳しい。

合格はしてみたものの、心のどこかに不安が残るビリーは、父には、「何だか怖いよ」「気に入らなかったら、戻って来ていい?」と訊き、「もう、部屋は貸してしまったぞ」と冗談でかわされる〔兄と一緒の部屋なので、貸せるはずがない〕。お世話になったバレエの先生からは、「これから、君は 飛躍するの。そこで、新しい人生が見つかるわ」「健闘を祈ってる」と激励される。

そして、別れの日。バス乗り場に向かうビリーと父と兄。その姿を見て、遠くからマイケルが、「おい、ダンス・ボーイ!」と声をかける。ビリーは、マイケルの所まで走って戻り、ためらいなく頬にキスすると、「じゃあな」言って駈け戻る。そして、バス乗り場で。堅く抱き合うビリーと父。2人の間には強い絆ができている。そして、一番冷めている兄も、ビリーに向かってVサイン。動き始めたバスの最後尾まで行き、兄に思いを告げようとするビリー。ビリーの家の資金状態では、いつ再会できるか分からないのだ。

映画は、ビリーの成人後の姿で終わる。『白鳥の湖』で主役の白鳥を演じるビリーの晴れ姿を見ようと、父と兄がわざわざロンドンまで出て来る。向かった先は、ヘイマーケット王立劇場。開演ぎりぎりで滑り込み、案内係に、「ビリー・エリオットに家族が来たと、伝えてもらえんかね?」と頼む父。丁寧語が使えない人だ。その伝言は無事伝わり、感慨を込めて舞台に向かうビリー。そこで映画は終わる。

J の先頭に戻る り の先頭に戻る

イギリス の先頭に戻る 2000年代前半 の先頭に戻る